体腔内の腫瘍の発見は、単純レントゲン検査・超音波検査で簡単に院内でも発見できることは誰でも分かっています。

しかし、その検査をするにはお金がかかるわけで、検査ばかりしていると「あそこの病院に行くと検査ばかりされるし高い」などと言われ、

ましてや肺腫瘍に当たる確率なんてほとんど無く、見つけ出すには検査するしかありません。

症例

ラブラドール・レトリバー 9歳 去勢オス

主訴

3ヵ月前に発咳を主訴に来院。抗生剤治療に一時反応するも咳が止まらない。

一般身体検査所見

全身状態は良好。体表に数カ所脂肪腫認める。

画像診断検査

胸部単純レントゲン検査では左後葉に10cm大の腫瘤状陰影が存在。

胸超音波検査では肺腫瘤は低エコー・高エコーの混在パターン。

その他、腫瘍性病変は認められない。

血液検査所見

白血球数は10万(/μl)以上、好中球増多で右方移動。

つぎにどうするか?

肺にできた腫瘤に遭遇した場合、どのように考えるか?

鑑別リストは(表1)

表1 肺マス病変鑑別リスト

肺腫瘤に対するアプローチは簡単です。非腫瘍病変であっても外科的切除適応になるわけですから、あとは転移性か原発性かを見極めます。CT検査まで出来れば最高ですが、現実的に無理な場合は、単純X線検査・超音波検査を駆使します。

細胞診検査が可能ならば実施しますが、あまり役に立たない事もしばしばです。結局は転移性病変でなければ外科手術になるわけですから合併症や癒着等の事も考えれば必ずしも必要な検査ではないと思います。

さて、転移性病変で無い事が確認できたなら、次は悪性腫瘍前提で進行度(表2)とともに外科治療が可能かどうか評価します。

表2 咽頭、気管、肺腫瘍のTNM分類

| T分類(原発) | N分類 (領域リンパ節) |

M(遠隔転移) |

|---|---|---|

|

T1:肺もしくは肺胸膜に囲まれた腫瘍 T2:大きさに関係なく多発性の腫瘍 T3:周囲組織に浸潤した腫瘍 |

N0:リンパ節転移なし N1:気管支リンパ節浸潤あり N2:遠隔リンパ節浸潤あり |

M0:遠隔転移なし M1:遠隔転移あり |

進行度を評価するにあたりポイントとなる事はリンパ節の評価です。症例の予後評価に大きく影響しますが、術前に診断する事が難しいため術中に必ずチェックします。手術の難易度は腫瘤の大きさや部位によって変化します。腫瘤が大きければ当然手術は大変ですが、レントゲン上で大きさのわりに心臓の変位があればそのシコリは硬くつぶれないわけで、取り出すには肋骨切除が必要な事を意味します。腫瘍が肺門部に近ければ、それだけ離断が難しくなります。特に右前葉部に存在する場合は、奇静脈・右房・前大静脈が行く手を阻みます。

最後に全身状態の把握ですが、肺癌の場合、白血球増多がしばしば認められます。腫瘍からのG-CSFによるSeg-N増多と言われています。もちろん、感染・炎症とも考えられますが発熱などの全身症状の悪化がなければ腫瘍随伴症候群として考えます。その他の随伴症候群は肥大性骨症・高Ca血症・異所性クッシング症候群などがあります。

細胞診検査所見

本症例の場合、腫瘤は胸壁近くに存在し超音波検査でも確実にシコリの把握ができたのでエコーガイド下での細胞診検査を行ないました。

殆どの細胞は好中球で、その中に上皮系細胞群が散見されました。

診断

各種検査の結果、原発性肺腫瘍(術前診断T1N0M0)と暫定診断致し、

確定診断・切除生検を踏まえた左後葉切除術をお勧めしました。

外科治療

左後葉切除を実施しました。術式は定法どおりです。当然ですが、腫瘤の直上を切開するのではなく、肺門部・肺葉分岐部を目指してアプローチします。ですから、左後葉切除の場合の切開は第5もしくは第6肋間になります。

腫瘤が確認できたら周囲の状況を確認します。癒着など切除の妨げになるものが無いか確認します。同時に腫瘤が術野から取り出せるかの見積もりもします。また、中葉と肺葉間膜で一部つながっていますので無闇に牽引すると臓側胸膜がちぎれます。

気管支・肺動脈・肺静脈は分離し個別に結紮するのがベストです。

閉胸前に忘れてはいけない事は、胸腔内リンパ節の確認です。腫大があれば細胞診検査もしくは切除を実施します。腫瘍の浸潤があれば予後に大きく影響すると言われています。

※クリックすると画像が確認できます

※クリックすると画像が確認できます

組織検査結果

切除組織を切開してみると中身は膿がほとんどで壊死も著しく細胞診検査での診断の難しさが伺えます。

肺乳頭状腺癌 異型性中程度 リンパ管浸潤(+)切除マージン(-)

リンパ節腫大なし

以上の結果から最終診断 T1N0M0と判断しました。

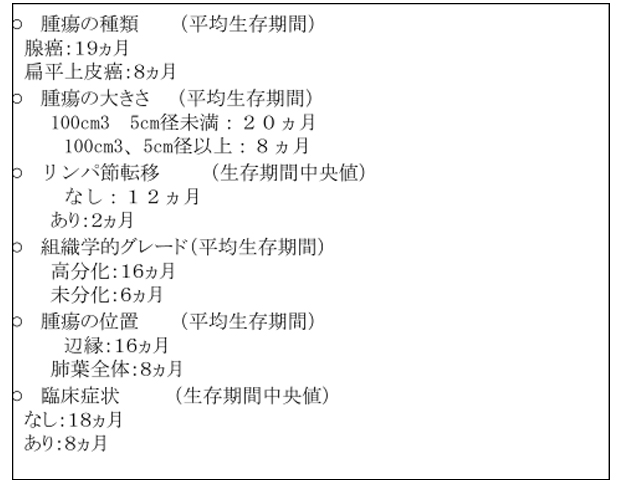

一般的な肺腫瘍の予後は表3に示しました。本症例に当てはめてみれば、腺癌でリンパ節浸潤がないが、大きく組織学的にもあまり良くないとなると予後は良くても1年前後ではないかと思われます。

表3 犬の肺原発性腫瘍の予後

※クリックすると画像が確認できます

※クリックすると画像が確認できます

治療経過

術後から白血球数は急激に改善され1週間後には完全に正常値に戻りました。

化学療法を希望されなかったためピロキシカムのみの補助治療となりました。

術後3ヵ月目に皮膚に数箇所腫瘤が形成され自潰も著しくなってきたため切除を行ないました。検査結果は転移病変でした。